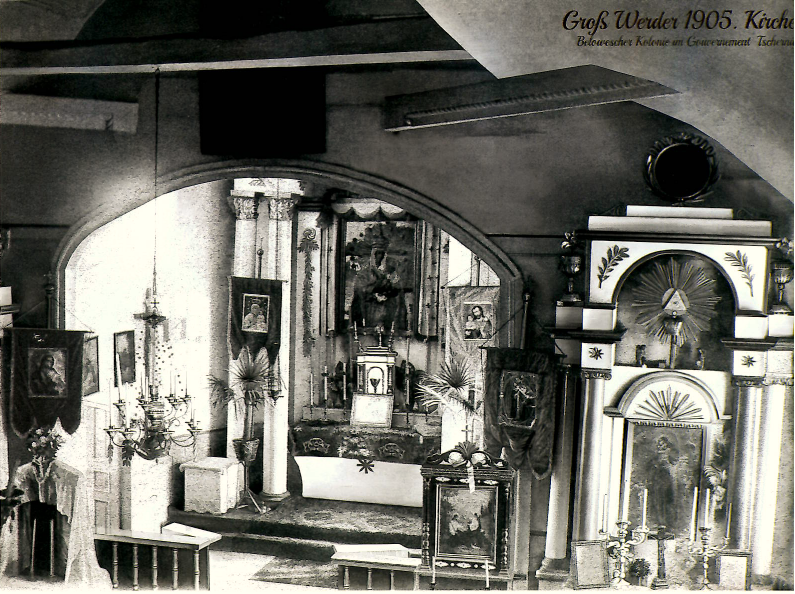

Grosswerder 1767

Geschichte Deutscher Aussiedler

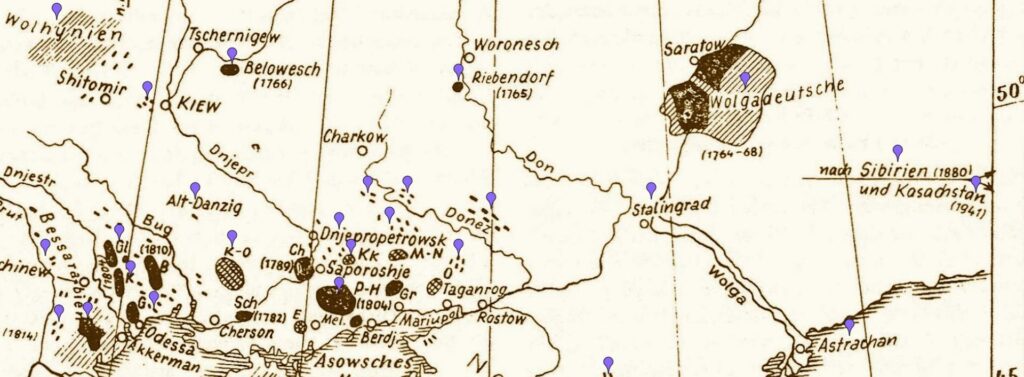

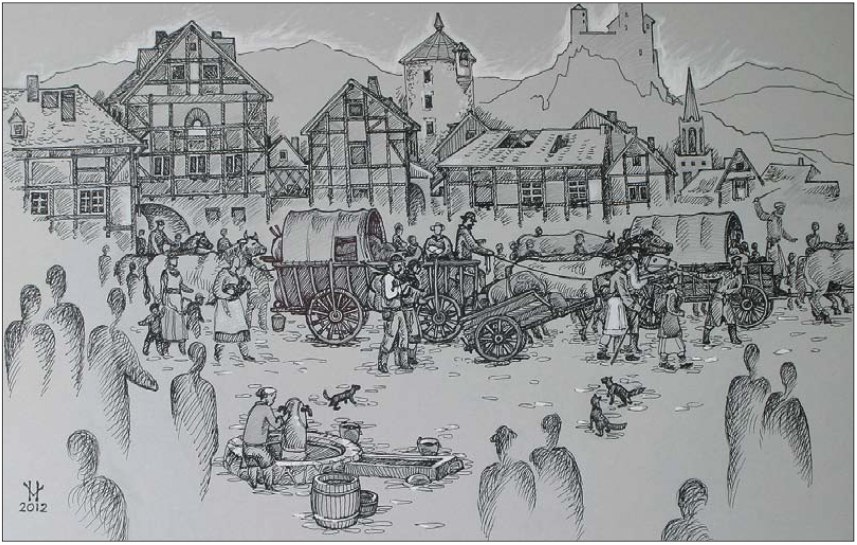

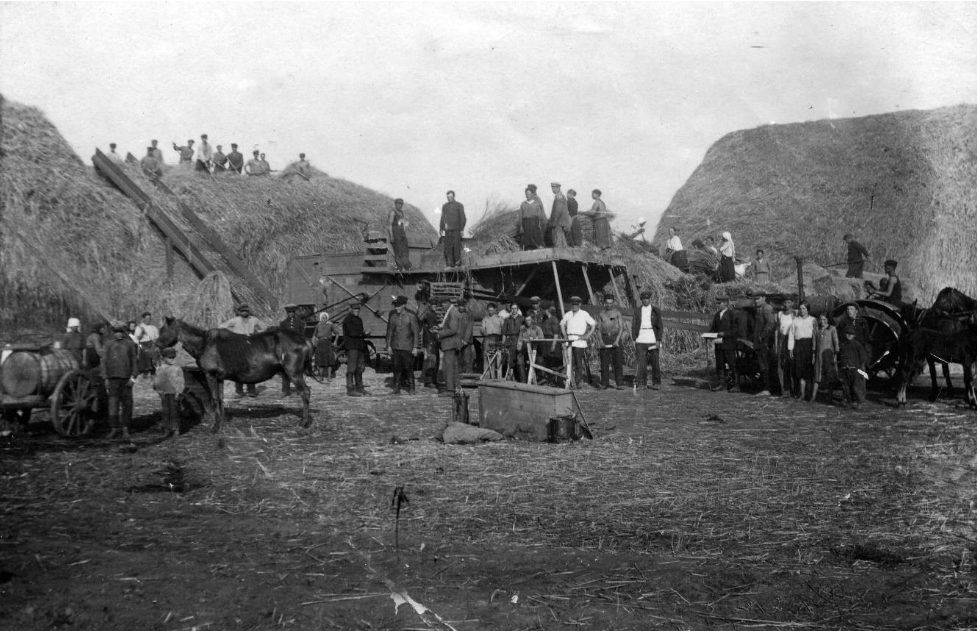

In den Jahren 1764 bis 1770 gründeten 147 Kolonistenfamilien die sogenannte Belowescher Kolonie in der Belovezhskaya-Steppe in der heutigen Ukraine, die zuvor einem Kleinrussischen General (Kleinrusse = Ukrainer), einem Tataren abgekauft wurde. Die Familien stammten größtenteils aus Westfalen (27%), Preußen und Norddeutschland (18%), Hessen (17%) und Sachsen (13%). Die Mehrheit wurde an der Wolga angesiedelt. Einige Hundert Familien wurde auf einzelne neu gegründete Siedlungen in der Nähe der Hauptstadt St. Petersburg, in Livland, im Gouvernement Woronesch und in der heutigen Nordukraine verteilt.